農林水産省との合同会合として中央環境審議会循環型社会部会 第19回食品リサイクル専門委員会が平成30年12月17日に開催されました。議題は、「今後の食品リサイクル制度のあり方」とし、前回、平成26年の報告書において、5年後をめどに食品リサイクル法の施行状況の点検を行うとされていたものを4年が過ぎた段階で食品リサイクル制度の現状と課題を整理し、食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等の一層の進展のために改善するべく、その具体的施策を新たに示されています。その案の概要を紹介します。

1.食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等の現状と課題

(1)発生抑制

平成28年度の定期報告では、概ね9割の企業が発生抑制目標を達成しており、業種全体の取り組みを促進する上では一定の効果があったものと評価しています。その一方で、不可食部分を含めた食品廃棄物等の発生量は減少傾向にあったものの近年は横ばい状態にあることや、現在も業種別目標値を達成していない事業者が一部に見受けられること等の課題も残されていると指摘しています。食品ロスは未だ食品関連事業者から毎年約300万トン発生していると推計されています。

(2)再生利用等

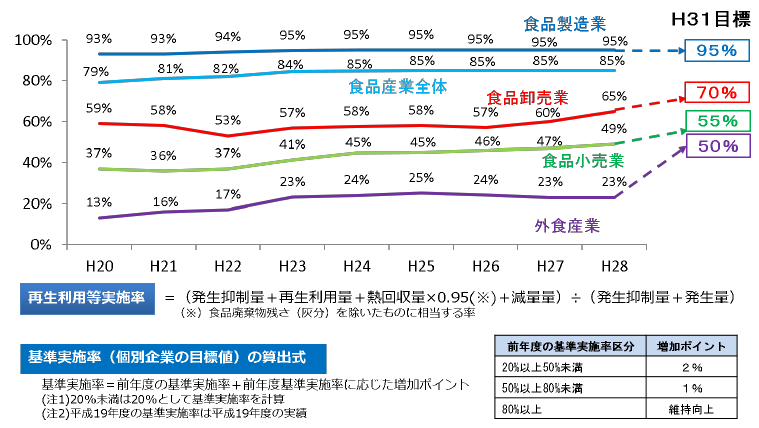

平成28年度には、業界全体では食品廃棄物の約85%が再生利用等がなされており、食品廃棄物等の発生量の最も多い食品製造業において再生利用等実施率が約95%に達しています。

一方で、外食産業では依然として再生利用等実施率が約23%にとどまっています。再生利用が進まない理由として、事業者の取り組み意欲に差があること、負担増を回避すること等の経済的合理性の観点から再生利用を実施できないこと等が挙げられています。

事業系一般廃棄物については、再生利用を含めた適正な処理を行う責任を排出事業者が有していますが、一般廃棄物の処理は市町村が統括的な責任を有することから一般廃棄物処理基本計画等において、食品廃棄物の排出抑制や再生利用の推進等を位置づけ、施策を推進することが期待されるとしています。

再生利用等実施率の進捗状況 (環境省資料)

2.食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等を推進するための具体的施策

(1)発生抑制の推進施策

発生抑制目標を達成している31業種について目標値を下げることや、目標値が設定されていない44業種の中で目標値の設定が難しいと判断される業種については可能な範囲で発生抑制に取り組むとともに食品廃棄物等の再生利用に取り込むことが重要であると指摘しています。

食品関連事業者では、発生抑制を一層促進するため、特に可食部に着目した食品ロスの削減目標を定めることが重要としています。目標の設定にあたっては、不可食部が食品廃棄物の大半を占めることから、発生抑制の目標の設定が困難とされた業種のように食品ロスを削減する余地が小さい業種も存在することや、いわゆる3分の1ルール等の納品期限等に関する商習慣がサプライチューンの下流から発生する食品ロスの増加につながること等を考慮してサプライチューン全体として目標を定めることが適当であるとしています。

(2)再生利用の推進施策

平成32年度以降の再生利用等実施率(業種別の目標)については、外食産業を除いて基本的には業界ごとの現行の再生利用等実施率に基準実施率(個々の事業者の目標)の考え方を適用して定めることが適当であるとし、食品製造業については、平成28年度の段階で高い再生利用等実施率を達成していることから、基準実施率の考え方に沿って目標を据え置いた上で引き続き取り組みを推進していくことが期待されるとしています。

食品卸売業及び食品小売業については、目標に向かって向上しており平成31年度までの目標の達成が見込まれることから引き続き基準実施率の考え方を基に設定し、取り組みを促進していくことが適当であるとしています。

外食産業については、目標の達成が見込めない状況にあり、基準実施率の考え方に基づいて機械的に目標を高めるより食品廃棄物等の再生利用よりも食品ロス削減による発生抑制が適していることから、目標を現状維持しつつ目標未達成の原因を分析して再生利用等の促進のための対策を講じることが適当としています。

(3)食品循環資源の再生利用等の促進の観点を踏まえた市町村の対応

市町村が策定する一般廃棄物処理基本計画において、食品廃棄物等の排出抑制や再生利用の推進方策を位置付けて積極的に推進することが必要であるとしています。

具体的には、事業系一般廃棄物について、経済的インセンティブを活用した排出抑制や再生利用の推進が期待される有料化の更なる推進や多量の一般廃棄物排出事業者に対する減量化指導の徹底を図る必要があるとして、処理料金の設定にあたっては、排出事業者が適正処理を行う責任を有していることからその処理に係る原価相当の料金を徴収することが望ましいとしています。

更に、食品循環資源は地域で循環されることが適していることから、一般廃棄物処理施設の更新や廃棄物処理システムの見直しにあたっては、地域循環共生圏の実現をめざして適正処理の確保を前提に周辺の市町村や民間事業者とも連携して飼料化施設、肥料化施設、メタン発酵施設等の廃棄物系バイオマスの利活用のための施設整備を地域の特性に応じて進めることが重要であるとしています。また、汚泥再生処理センターや下水処理施設における地域で発生するし尿・浄化槽汚泥又は下水汚泥とあわせたメタン発酵等による効率的なバイオマス利活用についても、異物の混入のリスク等を十分に考慮した上で、検討を進めることが有効であるとしています。

(4)学校給食用調理施設、公的機関の食堂から発生する食品廃棄物に係る取り組み

食品リサイクル法の対象とされていない学校給食用調理施設、公的機関の食堂等から排出される食品廃棄物等については一定程度再生利用が進んでおり、引き続き地方公共団体等に対して学校給食用調理施設及び公的機関の食堂等から発生する食品廃棄物等の再生利用の実施事例の普及等を行っていくことが重要であると指摘しています。

(5)家庭系食品廃棄物に係る取り組み

家庭からの食品ロスは、食品関連事業者から発生する食品ロスと同程度発生していることから、その削減に取り組むことが重要であり、今後、より一層の家庭系食品ロスの削減を図っていくため、最新の技術を活用しつつ、消費者に対する普及啓発を行っていくことが重要であると指摘しています。

家庭からの食品廃棄物の性状は、外食産業からの食品廃棄物と性状や排出形態が近く、質の高い分別を地域で実施できる場合を除いて飼料化や肥料化が困難である場合が多いため、メタン化等の促進を図っていくことが重要であるとしています。事業系一般廃棄物である食品循環資源の再生利用等の促進のためにメタン化等の再生利用施設の整備が進められることで、付随的に家庭系の食品廃棄物の再生利用の促進も期待されるとしています。

http://www.env.go.jp/council/03recycle/211919_1.html