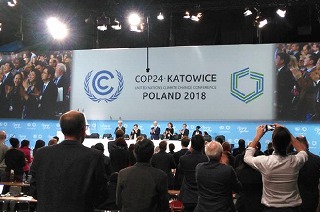

2018年12月にポーランドのカトヴィツェで、第24回締約国会議“COP24”が開催されました。今回は、前会議パリ協定の目標達成、民間セクターによる低炭素移行への投資加速化と気候変動に関する財務報告の強化を各国政府に促す「2018 Global Investor Statement to Governments on Climate Change(グローバルな投資家による気候変動に関する政府へのステートメント)」の署名を求めて開催されました。その会議の概要を紹介します。

この会議は、1992年に大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目標とする「国連気候変動枠組条約」が採択され、世界は地球温暖化対策に世界全体で取り組んでいくことが合意され、この条約に基づき国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)が1995年から毎年開催されているものです。

パリ協定実施実施指針の採択状況(環境省資料より)

1.会議にあたり世界が結集した地球温暖化防止への呼びかけ

(1)気候変動対策の加速化

1)総額32兆ドルの資産を運用する415人の投資家が加入する団体は、各国政府に対してパリ協定に記載された方策の支持と早急な実行を求めて、政府は気候変動対策を加速させるべきとの声明を発表しました。気候変動への対策を怠ることは、2008年の金融危機の最大4倍にも及ぶ経済的損失を与えるとし、次の3項目を要求しました。

①パリ協定に規定されている方策を早急に導入すること。

②再生可能エネルギーへの投資率を引き上げ、低炭素経済への移行を加速させること。これには炭素排出量への課税も含むこと。

③気候変動がビジネスに与える影響に関する財務報告を改善すること。

2)気温の上昇を産業革命以前と比べて2℃以下に抑えるためには、各国が炭素排出量を大幅かつ早急に減らす必要があるとし、気温が4℃上昇すれば21世紀が終わるまでに23兆ドル(約2610兆円)の経済的損害が生じるとしています。

3)気温上昇を2℃以下に抑えることは、極めて困難になってきてはいるが、決して不可能ではなく、世界の二酸化炭素排出量は直近の3年間は安定していたものの再び上昇し始めているとしています。

4)各国政府や民間企業、投資家、そしてNGOが温室効果ガスの排出を早急に減らすべきと呼び掛け、パリ協定の交渉において足を引っ張っている国は、米国、サウジアラビア及びロシアの3国と主張しています。この3国はパリ協定に反対し、気候変動の原因が人間であるということを否定しています。これらの国は原油とガスの産出量で世界トップ3であり、世界の炭化水素の排出量の40%以上を占めています。多くの国々がパリ協定を批准し取り組みを進めるなか、原油やガスの産出に頼っている国々は、これらの国の経済への影響が懸念されています。

(2)パリ協定の実施指針(ルールづくり)

1)パリ協定は、産業革命前から比べて気温上昇を2℃未満に抑えることを目的として、21世紀後半に世界全体で温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標に、温室効果ガス排出量の削減から温暖化の悪影響に抵抗力をつける適応、世界すべての国が取り組むために必要となる途上国への資金と技術支援、森林伐採によって発生する二酸化炭素排出の防止までのあらゆる温暖化対策を含むものです。

2)パリ協定を受けて、COP24でのパリ協定の実施指針の具体的な議題は、国別課題に関して次回の国別削減目標策定時にどのような情報を書き込むか、5年毎の全体進捗達成評価をどのように進めるかなどとなっています。

2.国連気候変動枠組条約第24回締約国会議(COP24)結果の概要

(1)パリ協定の実施指針の採択

1)パリ協定の精神に則り、先進国と振興途上国に二分することなく、すべての国に共通に適用される実施指針が採択され、原則として共通の詳細ルールについて合意でき、パリ協定の始動に向けて準備が整ったと言えます。

2)採択されたパリ協定の主な実施指針(ルール集)項目は、次のようなものとなっています。

①2020年以降の国別削減目標の情報や進捗・達成評価の算定方法

②各国の温室効果ガス排出量、削減目標の進捗・達成状況等の報告制度

③透明性枠組みとして、様式、手続き及びガイドライン

④グローバル・ストックテイクに関する5年毎の進捗確認ための情報

⑤各国の国別目標達成を促すための実施促進、遵守推進委員会の様式及び手続き

⑥国別タイムライン(5年又は10年)

⑦分散型・国連主導型などの新しい市場メカニズム(二国間クレジット精度(JCM)などの取り扱い)、非市場メカニズムの設計 (詳細ルールについては次回COPでの策定に向けて検討継続)

⑧先進国が行う公的介入による供与・動員についての資金支援の供与、動員の報告方法及び様式

(2)日本の取組のアピール状況

1)4年連続の排出削減、衛星「いぶき」による世界の排出量把握への貢献、「地域循環共生圏」の構築、政府代表演説や二国間(バイ)会談など。

2)海洋プラスチック対策の実効ある枠組みを、来年のG20で構築していくことについて、米国、中国などと意見交換。

(3)米国の交渉参加と評価

1)米国のパリ協定に対する態度は変わらないものの、国益を重視する観点から積極的に交渉に参加。

2)米国国務省は、「米国は交渉の成果に留意し、米国交渉官の努力に感謝する。交渉成果は、米国の経済的競争相手に対し、1992年以来米国が満たしてきた基準に沿った形での排出量の報告を課すための重要な一歩である。」と12月15日に発表。

3.COP24での日本の取り組み

(1)ハイレベル・イベント等を通じた我が国の取組の発信

1)タラノア対話への貢献として、①日本が「環境と成長の好循環」を実現する世界のモデルとなること、②温室効果ガス観測技術衛星「いぶき2号」をはじめ、日本が世界の気候変動対策に積極的に貢献していること、③日本が4年連続で温室効果ガス排出量を削減したことなどのメッセージを発信、その他各種ハイレベル・イベントなどにおいても、メッセージを一貫して発信。

注)タラノアとは、COP23議長国であるフィジーの言葉で、包摂性・参加型・透明な対話プロセスをいいます。

2)ジャパンパビリオンにおいて、「日本の気候変動対策支援イニシアティブ2018」をはじめ、我が国の取組や貢献を紹介するイベントを多数開催。

(2)閣僚級ステートメント

1)COP24におけるパリ協定の実施針採択に貢献するとの強い決意を表明。

2)日本が世界の脱炭素化を牽引するとともに、「環境と成長の好循環」を実現する世界のモデルとなるべく取組を進めること、脱炭素化とSDGsを実現するため、「地域循環共生圏」という将来ビジョンを構築したことなどを表明。

3)さらに、パリ協定の着実な実施のため、資金、能力開発及び技術開発・移転を通じた支援を継続していくことを表明。

4)2020年における1.3兆円の支援の着実な実施、二国間クレジット制度(JCM)の推進、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき2号」による科学的知見の提供、IPCC 第49回総会の京都での開催などについて言及。

(3)二国間会談等

1)COP24議長や13か国、1地域(EU)、8団体との会談。

2)クリティカCOP24議長と会談し、交渉の妥結に向けた意見交換を行い、指針の合意に貢献。

3)主な交渉国・グループの代表である、米国、EU、モルディブ、中国、エチオピアなどとの会談が実施され、パリ協定実施指針採択に向け、強く働きかけを行うとともに、気候変動分野での協力等について意見交換。

4)米国のガーバー国務次官補代理と会談し、パリ協定参加の有無に拘らず、米国が引き続き、温室効果ガスの削減と経済成長を達成し、世界をリードするとの従来どおりの方針の確認。

5)G20各国に対して、海洋プラスチックに関して来年のG20では途上国を巻き込んだ地球規模での実効性のある枠組みを構築したいこと、引き続きよく連携していきたいことを伝え、各国から理解と賛同。

6)さらに、「We Mean Business」など、気候変動対策に熱心な非政府主体とも意見交換を実施し、さらなる温暖化対策の推進へ期待が表明。

4.今回のCOP24の評価

1)日本は、今回のCOP24の結果、パリ協定の実施指針の採択、タラノア対話への貢献、ハイレベル・イベントなどを通じた我が国の取組の発信の3点を主な目的として臨み、これらの3点については、会議の各局面を通じておおむね達成できたと一定の評価をしています。

2)パリ協定の実施指針が策定されたことにより、今後はより対策の実施に重点が置かれるようになります。引き続き各国の取り組みが期待されるものです。

https://www.env.go.jp/press/106279.html