プラスチックごみの削減とリサイクルの促進を目的とする「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 法律第60号」が、令和3年5月25日の衆院本会議での可決を経て、令和3年6月4日の参院本会議において全会一致で可決、成立し、6月11日に公布され、令和4年度より施行されることなりました。

改めて法律の概要について整理しました。

1.プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要

本法は、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じるものです。この法律の施行の意義は、資源の有効活用を通じて事業者(企業)のビジネスモデルや消費者の意識を変革させることにあると言えます。

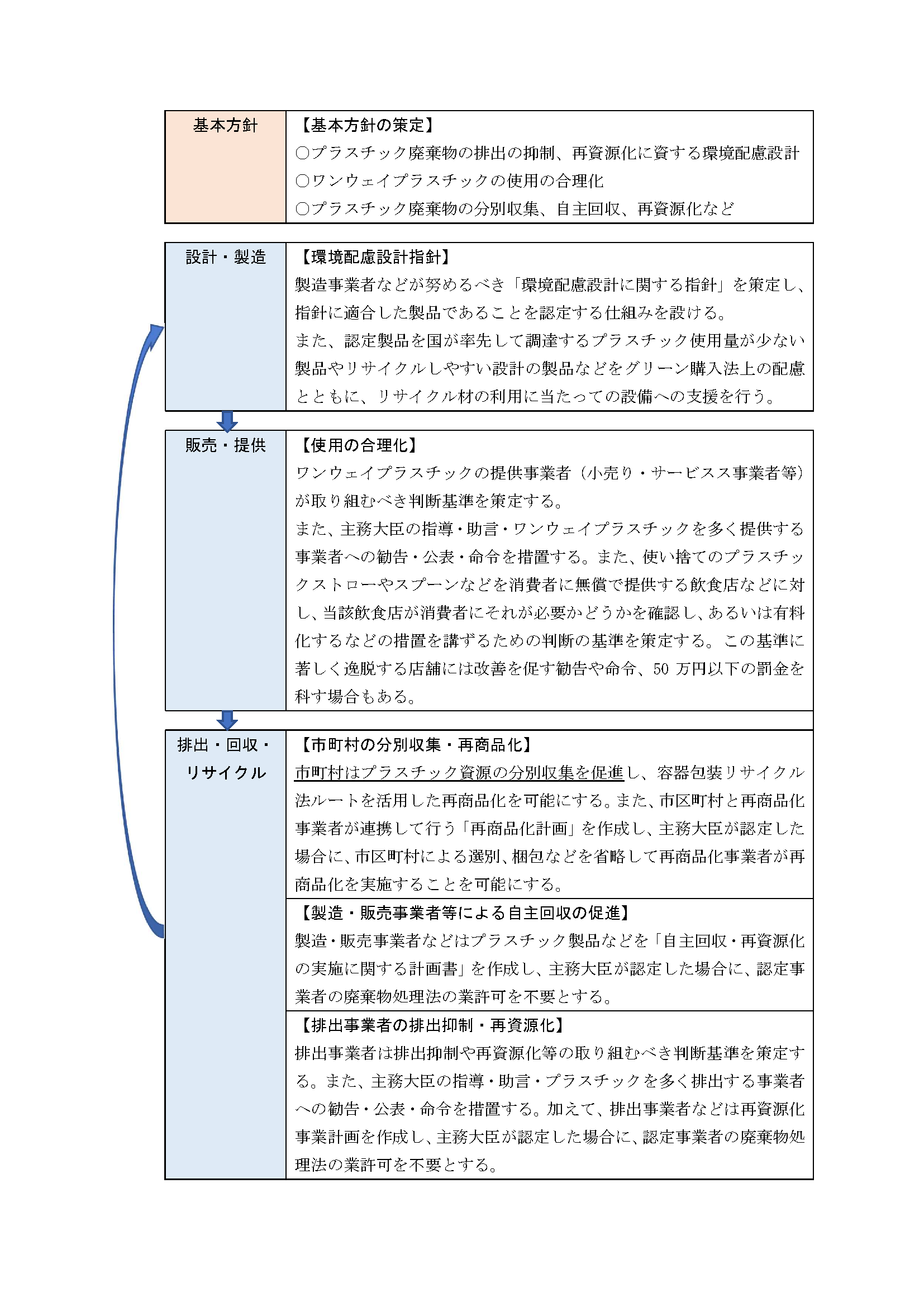

その内容は、製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品であることを認定する仕組みを設けること、ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準を策定することなどとなっています。現行の「容器包装リサイクル法」は、家電や容器包装など分野ごとに制定されていますが、新法ではプラスチックという素材でその対象をくくっており、プラスチック製品を製造や利用、販売する全業種に対応を求めるものです。

プラスチック問題解決の第1歩となることを期待するものですが、今後の課題として、プラスチックの資源循環を促進するにあたり、行政指導を重視してまだまだ事業者の自主性に任せている点や、「容器包装リサイクル法」によるルートを活用して市町村が分別回収することを想定していることから市町村が分別・回収コストを負担することやその実施の困難性から、より拡大生産者責任(EPR)への拡大が望まれること、プラスチック製品に使用されている化学物質の取扱いなどが考えられます。

プラスチックは利便性から生活に密着している中、世界的にはマイクロプラスチックを始めとする自然環境への影響が深刻な課題となっています。我が国においてもプラスチック利用の背景にある問題に目を向ける時期にあるようです。

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要